発表日:2021-12-10

812

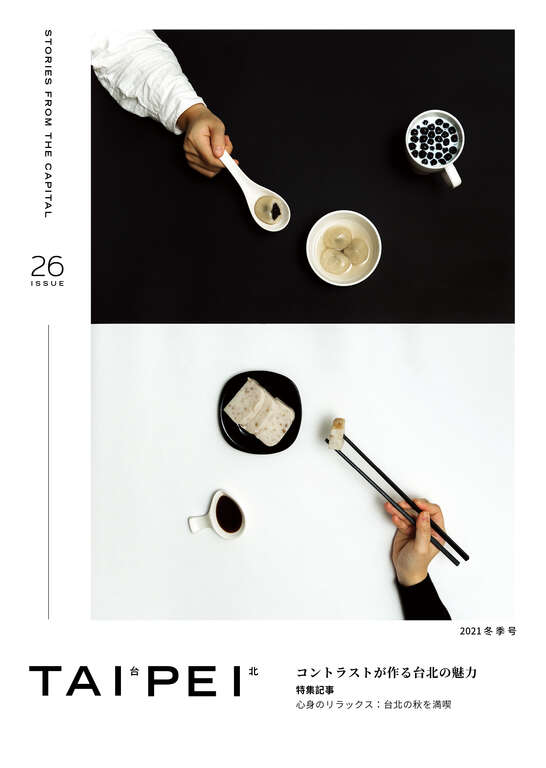

TAIPEI #26 (2021 冬季号)

科学とアートの融合

文: Catherine Shih

編集: 下山敬之

写真: Yenyi Lin、Taiwan Scene、林震煌

センスと感性のリンク

受容性の高い都市である台北は、多様な文化や自然といった特徴によって構成されていると思われがちです。しかし、国立台湾師範(大学の教授である林震)煌リン・チェンホァン氏は異なる意見を持っています。彼は自身の専門である科学の知識を芸術と結びつける魅力的な研究プロジェクトを数多く立ち上げることで、多くの人に新しい角度で台北を見るよう訴えかけています。

▲書道などの芸術作品と化学は無関係に見えますが、新たな作品の創出や作品の修復は科学技術によって行われています。

▲書道などの芸術作品と化学は無関係に見えますが、新たな作品の創出や作品の修復は科学技術によって行われています。

林氏は台北育ちですが、1990年代初頭には博士号取得のために日本へ留学し、その後研究のために渡米。1998年に帰国してからは台北の自然環境に関する研究を始めました。

「酸性雨の研究で、日本の研究者と一緒に陽明山国立公園の夢幻湖、竹子湖、大屯山など、観光客が足を踏み入れない場所で土や水を採取したことを覚えています」と林氏は当時を振り返ります。

化学分析の経験が豊富であった林氏は、2015年に師範大学の文化財保存研究センターに招かれ、遺物の組成を科学的に調査するための支援を開始。現在、化学科および芸術学部の担当教授として、それぞれ週2日ずつ教壇に立っています。

「私が行っている研究の大半は、絵画や彫刻といった文化財の修復に活用できます。主に美術品の材料やガス分析、ラマン分光法などの技術に関する知識が必要です。現在は、藍染めの研究にも強い関心を持っています」と林氏は説明します。

科学とアートの融合

林氏は師範大学美術学部の美術品修復プログラムに参加し、赤外分光法や照明検出法、材料と表面の分析といった文化財の保存に使われる技術や化学分析に関する知識を提供しているほか、化学科では「文化財の修復・保存における機器と化学の応用」というテーマを担当。そこには、美術に興味のある化学科の学生が、将来的に美術品の保存・修復の専門家になるためのヒントになればという思いがあります。

この講義では美術品によく見られる顔料素材の化学変化や分析方法を紹介しています。「青色塗料の起源はアフガニスタンの山中で発見されたラピスラズリという鉱物です。17世紀から18世紀にかけて、ラピスラズリは非常に高価なものでした。フェルメールの名画『真珠の耳飾りの少女』に登場するブルーのスカーフは、まさにこの素材を使って描かれています。藍銅鉱などの安価な染料が油絵に使用されるようになってからは、絵具の成分を見分けることが難しくなり、修復の難易度はさらに高くなりました。そのため、化学ではスペクトル分析を用いて違いを見分けています」と林氏は言います。

▲林氏の専門は化学分析ですが、その研究の範囲は芸術品の顔料、そして構成の分析と多岐に渡ります。

▲林氏の専門は化学分析ですが、その研究の範囲は芸術品の顔料、そして構成の分析と多岐に渡ります。

また、文化財保存研究センターでは、その科学的素養を生かして様々な美術品の修復・保存のサポートをしています。実際、台北市立美術館や国立台北教育大学美術館に展示されている台湾初期の絵画の多くは、専門家の協力のもと林氏の科学的知識に基づいて修復されたものです。

藍染めの真実

「子供が小さかった頃、藍染めの体験に一緒に行きました。その際、染料に興味を持ったので、そのボトルを持ち帰ったことがあります。藍染めの研究を本格的に始めたのは、現在のように科学と美術の分野を活用した仕事を行うようになってからです」と林氏は振り返ります。

まず琉球藍という土着の植物から研究を始め、陽明山がその環境に適していることを発見。地元の農家と協力してこの植物を育て、実際に染色を行ったそうです。

林氏は藍染めの基本的な作り方を紹介してくれました。「まず葉を水に浸してインディカンという物質を排出させます。これがインドキシルという別の化合物と結合することで、私たちが知っている藍になります」。

▲植物の中にある色素を抽出して沈殿させることで、藍染めに必要な青色の粘土を作ることができます。

▲植物の中にある色素を抽出して沈殿させることで、藍染めに必要な青色の粘土を作ることができます。

「『ブルーイング』と呼ばれるこの工程では、酸素を送り続ける必要があります。続いて石灰を加えて青みがかった粘土にし、それを水に溶かして『藍白』という色を作ります。こうすることで、布や紙を染められるようになるのです」。

▲林氏のチームでは「藍白」を使った染色方法を実演しています。

▲林氏のチームでは「藍白」を使った染色方法を実演しています。

林氏はこうした工程が複雑であったことから、より自然で簡単な方法はないかと考えました。そこで梅酒やヤクルト、パン酵母など様々な素材を試したところ、いずれも藍色を作るのに適していることがわかりました。「陽明山の温泉水を使うのが青い粘土を作る上で最も効率的かつ自然な方法です」と林氏は語ります。

▲工程を簡略化することで、自宅でも簡単に藍染めが楽しめます。(写真/Taiwan Scene)

▲工程を簡略化することで、自宅でも簡単に藍染めが楽しめます。(写真/Taiwan Scene)

今後は自らの実験や研究を通じて、中学校での地域教育をさらに発展させ、家庭にある材料で藍染めが作れるようにする。そして、地域の食材や文化遺産についても知識を深めていきたいと考えを述べています。

▲林氏は様々な材料を使って実験を行い、藍染めに関するデータを収集しました。

▲林氏は様々な材料を使って実験を行い、藍染めに関するデータを収集しました。

研究テーマは興味

林氏の研究テーマは自身の興味から始まります。大学時代にはフルートを習っていましたが、フルート演奏の概念とガス物質の知識を組み合わせ、ガス濃度を利用した血糖値の分析方法を考案しました。「将来的には息を吹きかけるだけで患者さんの潜在的な糖尿病が発見できるような機械ができればと思っています」と林氏は語ります。

また、最近では筆を使って人体の基礎代謝量を見極められるのではないかと考え、書道を始めたそうです。「筆を使って基礎代謝を調べる研究を始めました。イオン濃度を測定することで、体内の代謝量を分析できるので、コーヒーを飲んだ後にブラシでまぶたをこすり、パルス状の電流を使ってブラシに付着したイオンを回収すれば体内の代謝量が分析できます」。

林氏の興味はこれだけにとどまりません。「月に2回、日本将棋連盟の台北支部でチェスをしています。ただ、将棋の駒は高価なので、書道やレーザー彫刻、絵の具などを駆使して自分で作る方法を学んでいます」と林氏は話してくれました。

▲林氏は自身の書道に対する関心と専門である化学の知識を組み合わせて、将棋の駒を自作しました。(写真/林震煌)

▲林氏は自身の書道に対する関心と専門である化学の知識を組み合わせて、将棋の駒を自作しました。(写真/林震煌)

林氏は自分の生活や興味から科学実験の新しい可能性を見出し、そこに科学への愛や音楽、芸術を融合させています。彼の研究は台北により多様な生活と、驚くような体験を提供してくれるでしょう。

科学とアートの融合

文: Catherine Shih

編集: 下山敬之

写真: Yenyi Lin、Taiwan Scene、林震煌

センスと感性のリンク

受容性の高い都市である台北は、多様な文化や自然といった特徴によって構成されていると思われがちです。しかし、国立台湾師範(大学の教授である林震)煌リン・チェンホァン氏は異なる意見を持っています。彼は自身の専門である科学の知識を芸術と結びつける魅力的な研究プロジェクトを数多く立ち上げることで、多くの人に新しい角度で台北を見るよう訴えかけています。

▲書道などの芸術作品と化学は無関係に見えますが、新たな作品の創出や作品の修復は科学技術によって行われています。

▲書道などの芸術作品と化学は無関係に見えますが、新たな作品の創出や作品の修復は科学技術によって行われています。林氏は台北育ちですが、1990年代初頭には博士号取得のために日本へ留学し、その後研究のために渡米。1998年に帰国してからは台北の自然環境に関する研究を始めました。

「酸性雨の研究で、日本の研究者と一緒に陽明山国立公園の夢幻湖、竹子湖、大屯山など、観光客が足を踏み入れない場所で土や水を採取したことを覚えています」と林氏は当時を振り返ります。

化学分析の経験が豊富であった林氏は、2015年に師範大学の文化財保存研究センターに招かれ、遺物の組成を科学的に調査するための支援を開始。現在、化学科および芸術学部の担当教授として、それぞれ週2日ずつ教壇に立っています。

「私が行っている研究の大半は、絵画や彫刻といった文化財の修復に活用できます。主に美術品の材料やガス分析、ラマン分光法などの技術に関する知識が必要です。現在は、藍染めの研究にも強い関心を持っています」と林氏は説明します。

科学とアートの融合

林氏は師範大学美術学部の美術品修復プログラムに参加し、赤外分光法や照明検出法、材料と表面の分析といった文化財の保存に使われる技術や化学分析に関する知識を提供しているほか、化学科では「文化財の修復・保存における機器と化学の応用」というテーマを担当。そこには、美術に興味のある化学科の学生が、将来的に美術品の保存・修復の専門家になるためのヒントになればという思いがあります。

この講義では美術品によく見られる顔料素材の化学変化や分析方法を紹介しています。「青色塗料の起源はアフガニスタンの山中で発見されたラピスラズリという鉱物です。17世紀から18世紀にかけて、ラピスラズリは非常に高価なものでした。フェルメールの名画『真珠の耳飾りの少女』に登場するブルーのスカーフは、まさにこの素材を使って描かれています。藍銅鉱などの安価な染料が油絵に使用されるようになってからは、絵具の成分を見分けることが難しくなり、修復の難易度はさらに高くなりました。そのため、化学ではスペクトル分析を用いて違いを見分けています」と林氏は言います。

▲林氏の専門は化学分析ですが、その研究の範囲は芸術品の顔料、そして構成の分析と多岐に渡ります。

▲林氏の専門は化学分析ですが、その研究の範囲は芸術品の顔料、そして構成の分析と多岐に渡ります。また、文化財保存研究センターでは、その科学的素養を生かして様々な美術品の修復・保存のサポートをしています。実際、台北市立美術館や国立台北教育大学美術館に展示されている台湾初期の絵画の多くは、専門家の協力のもと林氏の科学的知識に基づいて修復されたものです。

藍染めの真実

「子供が小さかった頃、藍染めの体験に一緒に行きました。その際、染料に興味を持ったので、そのボトルを持ち帰ったことがあります。藍染めの研究を本格的に始めたのは、現在のように科学と美術の分野を活用した仕事を行うようになってからです」と林氏は振り返ります。

まず琉球藍という土着の植物から研究を始め、陽明山がその環境に適していることを発見。地元の農家と協力してこの植物を育て、実際に染色を行ったそうです。

林氏は藍染めの基本的な作り方を紹介してくれました。「まず葉を水に浸してインディカンという物質を排出させます。これがインドキシルという別の化合物と結合することで、私たちが知っている藍になります」。

▲植物の中にある色素を抽出して沈殿させることで、藍染めに必要な青色の粘土を作ることができます。

▲植物の中にある色素を抽出して沈殿させることで、藍染めに必要な青色の粘土を作ることができます。「『ブルーイング』と呼ばれるこの工程では、酸素を送り続ける必要があります。続いて石灰を加えて青みがかった粘土にし、それを水に溶かして『藍白』という色を作ります。こうすることで、布や紙を染められるようになるのです」。

▲林氏のチームでは「藍白」を使った染色方法を実演しています。

▲林氏のチームでは「藍白」を使った染色方法を実演しています。林氏はこうした工程が複雑であったことから、より自然で簡単な方法はないかと考えました。そこで梅酒やヤクルト、パン酵母など様々な素材を試したところ、いずれも藍色を作るのに適していることがわかりました。「陽明山の温泉水を使うのが青い粘土を作る上で最も効率的かつ自然な方法です」と林氏は語ります。

▲工程を簡略化することで、自宅でも簡単に藍染めが楽しめます。(写真/Taiwan Scene)

▲工程を簡略化することで、自宅でも簡単に藍染めが楽しめます。(写真/Taiwan Scene)今後は自らの実験や研究を通じて、中学校での地域教育をさらに発展させ、家庭にある材料で藍染めが作れるようにする。そして、地域の食材や文化遺産についても知識を深めていきたいと考えを述べています。

▲林氏は様々な材料を使って実験を行い、藍染めに関するデータを収集しました。

▲林氏は様々な材料を使って実験を行い、藍染めに関するデータを収集しました。研究テーマは興味

林氏の研究テーマは自身の興味から始まります。大学時代にはフルートを習っていましたが、フルート演奏の概念とガス物質の知識を組み合わせ、ガス濃度を利用した血糖値の分析方法を考案しました。「将来的には息を吹きかけるだけで患者さんの潜在的な糖尿病が発見できるような機械ができればと思っています」と林氏は語ります。

また、最近では筆を使って人体の基礎代謝量を見極められるのではないかと考え、書道を始めたそうです。「筆を使って基礎代謝を調べる研究を始めました。イオン濃度を測定することで、体内の代謝量を分析できるので、コーヒーを飲んだ後にブラシでまぶたをこすり、パルス状の電流を使ってブラシに付着したイオンを回収すれば体内の代謝量が分析できます」。

林氏の興味はこれだけにとどまりません。「月に2回、日本将棋連盟の台北支部でチェスをしています。ただ、将棋の駒は高価なので、書道やレーザー彫刻、絵の具などを駆使して自分で作る方法を学んでいます」と林氏は話してくれました。

▲林氏は自身の書道に対する関心と専門である化学の知識を組み合わせて、将棋の駒を自作しました。(写真/林震煌)

▲林氏は自身の書道に対する関心と専門である化学の知識を組み合わせて、将棋の駒を自作しました。(写真/林震煌)林氏は自分の生活や興味から科学実験の新しい可能性を見出し、そこに科学への愛や音楽、芸術を融合させています。彼の研究は台北により多様な生活と、驚くような体験を提供してくれるでしょう。

関連写真

:::

人気の記事

始まりと終わりを告げる季節 台北のコントラストと冬のイベント (TAIPEI Quarterly 2021 冬季号 Vol.26)

始まりと終わりを告げる季節 台北のコントラストと冬のイベント (TAIPEI Quarterly 2021 冬季号 Vol.26) 真っすぐなレールと紆曲を経た台北鉄道の歴史 (TAIPEI Quarterly 2021 冬季号 Vol.26)

真っすぐなレールと紆曲を経た台北鉄道の歴史 (TAIPEI Quarterly 2021 冬季号 Vol.26) TAIPEI Quarterly 2021 冬季号 Vol.26

TAIPEI Quarterly 2021 冬季号 Vol.26 士林の歴史と近代の発展 (TAIPEI Quarterly 2021 冬季号 Vol.26)

士林の歴史と近代の発展 (TAIPEI Quarterly 2021 冬季号 Vol.26) 神に仕える獣:虎爺の参拝ガイド (TAIPEI Quarterly 2021 冬季号 Vol.26)

神に仕える獣:虎爺の参拝ガイド (TAIPEI Quarterly 2021 冬季号 Vol.26) 台湾のアートを支えるデジタルトレンド (TAIPEI Quarterly 2021 冬季号 Vol.26)

台湾のアートを支えるデジタルトレンド (TAIPEI Quarterly 2021 冬季号 Vol.26)

科学とアートの融合 (TAIPEI Quarterly 2021 冬季号 Vol.26)

科学とアートの融合 (TAIPEI Quarterly 2021 冬季号 Vol.26)