發佈日期:2024-05-10

1219

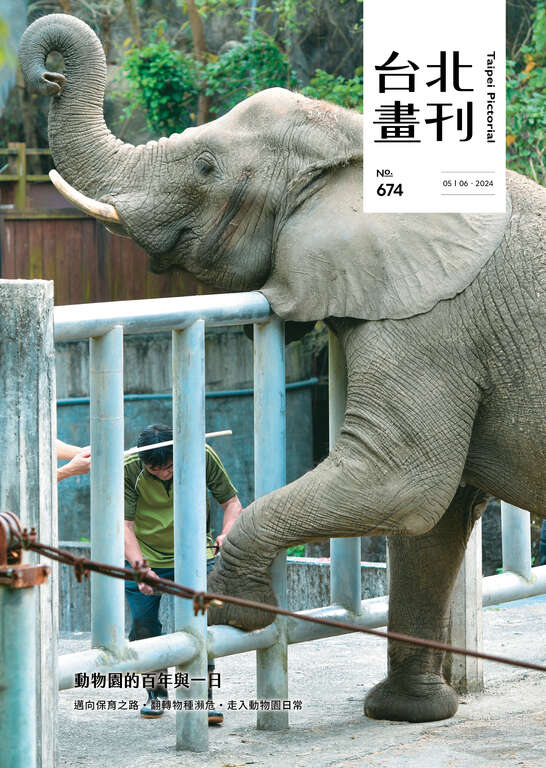

臺北市立動物園將於今年10 月邁入建園110 週年,動物園的定位也從早期展示珍奇野生動物及觀看動物表演的空間,轉變成動物保育、研究及教育的場域,並成為台灣重要的動物救傷基地。臺北市立動物園園長諶亦聰從動物園的轉變談起,分享動物園的當代意義及發展方向。

臺北市立動物園加入馬來虎保育計畫,今年初自法國引入雌性馬來虎「Shima」。(攝影/詹德川)

臺北市立動物園加入馬來虎保育計畫,今年初自法國引入雌性馬來虎「Shima」。(攝影/詹德川)

與世界攜手延續瀕危物種

臺北市立動物園1914年於圓山成立,當時為大眾遊憩的場所,直到二戰末期全島進入戰爭狀態而沉寂數年。自戰後重建至1978年,動物園藉由動物表演吸引觀光人潮,仍帶有娛樂遊憩性質,但從1986年遷至木柵後,重新調整定位,除了仍是承載遊客歡樂回憶的場域,也逐步朝保育、研究及教育方向發展。

邁入1990年代後,臺北市立動物園陸續加入「世界動物園暨水族館協會」、「東南亞動物園暨水族館協會」及「歐洲動物園暨水族館協會」等重要國際組織,展開國際保育交流。諶亦聰指出,透過與這些國際組織互動,園方參與國際動物園之間的物種調度及保育繁殖,建立瀕危物種的域外族群。

「許多動物因棲地消失,面臨絕種危機,所以必須發展出原始棲地外的域外族群,達到延續物種的目的,這也是動物園的重要任務。」諶亦聰表示,建園110年之際,園方更加積極拓展瀕危物種域外族群保育,今年便從法國動物園引進馬來虎,成為全球馬來虎域外保育計畫的一分子,而園內的馬來貘及小貓熊等,也陸續前往日本繁衍後代,與世界各國一同翻轉物種瀕危趨勢,是臺北市立動物園當前的重要發展方向。

野生動物救傷的最強後援

臺北市立動物園發展方向的重要轉捩點,可追溯至1996年成立「野生動物收容中心」,自此開始協助動物救傷收容,舉凡非法走私或涉及動物福祉問題而被查緝沒入的動物、遭路殺或遊蕩犬貓攻擊的野生動物,都會送到收容中心醫治。諶亦聰說明,動物園因救傷經驗所發展出的科學實力十分重要,有助於獲得國際認可,進而參與國際間的物種調度及保育計畫。

而2006年成立的「保育研究中心」,則負責動物的保育、研究及繁殖,同時發展生殖醫學技術,運用生殖科學技術讓大貓熊「圓圓」產下後代便是一例。諶亦聰表示,野生動物收容中心與保育研究中心的設置,也確立動物園作為野生動物保育基地的定位。

臺北市立動物園園長諶亦聰分享,110週年園慶以最能代表動物園保育成果的穿山甲作為主視覺標誌。(攝影/李智為)

臺北市立動物園園長諶亦聰分享,110週年園慶以最能代表動物園保育成果的穿山甲作為主視覺標誌。(攝影/李智為)

營造生態多樣的動物宜居環境

因應動物園的保育定位,臺北市立動物園近年持續改善園內空間,並按照動物的習性與需求,營造更適合牠們居住的多樣化環境。

諶亦聰指出,2019年落成的熱帶雨林館(穿山甲館),即改變傳統圈養及展示動物的方式,打造仿大自然生態系的場館,讓哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲類及魚類混群生活。遊客在步道上繞行時,可近距離觀看在熱帶喬木間跳躍的棉頭絹猴、飛翔的栗喉蜂虎及悠游水池的象魚等;園方也與「辜嚴倬雲植物保種中心」合作,將超過兩百種植物引進展館,其中不乏在野外瀕臨滅絕的台灣捲瓣蘭等珍貴植物。

此外,諶亦聰也透露,規畫中的「台灣動物區」同樣以展示生態系的概念來打造,將讓遊客在步道上行走時,逐步體驗台灣的水域、淺山及高山的自然環境特色,並在其中看見水獺、梅花鹿及台灣黑熊等動物。

110週年園慶期盼野性再現

臺北市立動物園自1990年代積極展開保育之路,迄今已累積豐厚成果,今年即以「Devoting to Rewilding」作為園慶主軸,其概念來自「國際自然保育聯盟」發起的「翻轉物種瀕危趨勢」(Reverse the Red),點出動物園的重要價值便是透過保育行動讓瀕危物種重返野外。

園方從園區的三百多種動物中挑選出13種保育物種,包含台北赤蛙、穿山甲、石虎、歐亞水獺、台灣黑熊等本土野生動物,以及馬來貘、馬來虎、亞洲象、小貓熊、羅地島蛇頸龜等亞洲區保育物種,與金剛猩猩、越南鷴、無尾熊等國際保育交流物種;除了與遊客分享這些動物的故事,也延伸出一整年的活動規畫。

例如將於5月17日試營運的「瀕危故事館」即透過舉辦特展,傳達生命教育及動物園的價值;另配合6月2日世界環境日,在園區舉辦螢火蟲之夜,帶領民眾觀察園內生態。此外,動物園將與木柵貓空地區在地單位合作,結合藝術、宗教及自然生態等元素,共同推動「里山川」文化公共藝術計畫。

臺北市立動物園與國際合作推動馬來貘的域外族群保育。

臺北市立動物園與國際合作推動馬來貘的域外族群保育。

來自日本的小貓熊「未來」於今年結束檢疫,正式加入臺北市立動物園小貓熊大家庭。

來自日本的小貓熊「未來」於今年結束檢疫,正式加入臺北市立動物園小貓熊大家庭。

轉化喜愛之情為保育力量

諶亦聰分享,動物園的每一物種都有其重要性,其中受到大眾矚目並帶動觀光人潮的,便是1999年從澳洲庫倫賓野生動物保護區引進的無尾熊「派翠克」與「哈雷」,該年創下500萬人次參觀紀錄,其後如國王企鵝及黑腳企鵝、大貓熊「團團」與「圓圓」,也吸引無數大小朋友一睹風采,是許多台灣人共同的回憶。而本土物種如亞洲雲豹、亞洲黑熊及石虎等,也都受到不少動物園粉絲喜愛。

無論是人氣動物的粉絲,或是參觀動物園的遊客,都是動物園保育之路上的夥伴,不妨將對動物的喜愛化為支持的力量,展開「Devoting to Rewilding」的第一步。

【文・游如伶 攝影・詹德川、李智為 圖・臺北市立動物園】

臺北市立動物園加入馬來虎保育計畫,今年初自法國引入雌性馬來虎「Shima」。(攝影/詹德川)

臺北市立動物園加入馬來虎保育計畫,今年初自法國引入雌性馬來虎「Shima」。(攝影/詹德川)與世界攜手延續瀕危物種

臺北市立動物園1914年於圓山成立,當時為大眾遊憩的場所,直到二戰末期全島進入戰爭狀態而沉寂數年。自戰後重建至1978年,動物園藉由動物表演吸引觀光人潮,仍帶有娛樂遊憩性質,但從1986年遷至木柵後,重新調整定位,除了仍是承載遊客歡樂回憶的場域,也逐步朝保育、研究及教育方向發展。

邁入1990年代後,臺北市立動物園陸續加入「世界動物園暨水族館協會」、「東南亞動物園暨水族館協會」及「歐洲動物園暨水族館協會」等重要國際組織,展開國際保育交流。諶亦聰指出,透過與這些國際組織互動,園方參與國際動物園之間的物種調度及保育繁殖,建立瀕危物種的域外族群。

「許多動物因棲地消失,面臨絕種危機,所以必須發展出原始棲地外的域外族群,達到延續物種的目的,這也是動物園的重要任務。」諶亦聰表示,建園110年之際,園方更加積極拓展瀕危物種域外族群保育,今年便從法國動物園引進馬來虎,成為全球馬來虎域外保育計畫的一分子,而園內的馬來貘及小貓熊等,也陸續前往日本繁衍後代,與世界各國一同翻轉物種瀕危趨勢,是臺北市立動物園當前的重要發展方向。

野生動物救傷的最強後援

臺北市立動物園發展方向的重要轉捩點,可追溯至1996年成立「野生動物收容中心」,自此開始協助動物救傷收容,舉凡非法走私或涉及動物福祉問題而被查緝沒入的動物、遭路殺或遊蕩犬貓攻擊的野生動物,都會送到收容中心醫治。諶亦聰說明,動物園因救傷經驗所發展出的科學實力十分重要,有助於獲得國際認可,進而參與國際間的物種調度及保育計畫。

而2006年成立的「保育研究中心」,則負責動物的保育、研究及繁殖,同時發展生殖醫學技術,運用生殖科學技術讓大貓熊「圓圓」產下後代便是一例。諶亦聰表示,野生動物收容中心與保育研究中心的設置,也確立動物園作為野生動物保育基地的定位。

臺北市立動物園園長諶亦聰分享,110週年園慶以最能代表動物園保育成果的穿山甲作為主視覺標誌。(攝影/李智為)

臺北市立動物園園長諶亦聰分享,110週年園慶以最能代表動物園保育成果的穿山甲作為主視覺標誌。(攝影/李智為)營造生態多樣的動物宜居環境

因應動物園的保育定位,臺北市立動物園近年持續改善園內空間,並按照動物的習性與需求,營造更適合牠們居住的多樣化環境。

諶亦聰指出,2019年落成的熱帶雨林館(穿山甲館),即改變傳統圈養及展示動物的方式,打造仿大自然生態系的場館,讓哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲類及魚類混群生活。遊客在步道上繞行時,可近距離觀看在熱帶喬木間跳躍的棉頭絹猴、飛翔的栗喉蜂虎及悠游水池的象魚等;園方也與「辜嚴倬雲植物保種中心」合作,將超過兩百種植物引進展館,其中不乏在野外瀕臨滅絕的台灣捲瓣蘭等珍貴植物。

此外,諶亦聰也透露,規畫中的「台灣動物區」同樣以展示生態系的概念來打造,將讓遊客在步道上行走時,逐步體驗台灣的水域、淺山及高山的自然環境特色,並在其中看見水獺、梅花鹿及台灣黑熊等動物。

110週年園慶期盼野性再現

臺北市立動物園自1990年代積極展開保育之路,迄今已累積豐厚成果,今年即以「Devoting to Rewilding」作為園慶主軸,其概念來自「國際自然保育聯盟」發起的「翻轉物種瀕危趨勢」(Reverse the Red),點出動物園的重要價值便是透過保育行動讓瀕危物種重返野外。

園方從園區的三百多種動物中挑選出13種保育物種,包含台北赤蛙、穿山甲、石虎、歐亞水獺、台灣黑熊等本土野生動物,以及馬來貘、馬來虎、亞洲象、小貓熊、羅地島蛇頸龜等亞洲區保育物種,與金剛猩猩、越南鷴、無尾熊等國際保育交流物種;除了與遊客分享這些動物的故事,也延伸出一整年的活動規畫。

例如將於5月17日試營運的「瀕危故事館」即透過舉辦特展,傳達生命教育及動物園的價值;另配合6月2日世界環境日,在園區舉辦螢火蟲之夜,帶領民眾觀察園內生態。此外,動物園將與木柵貓空地區在地單位合作,結合藝術、宗教及自然生態等元素,共同推動「里山川」文化公共藝術計畫。

臺北市立動物園與國際合作推動馬來貘的域外族群保育。

臺北市立動物園與國際合作推動馬來貘的域外族群保育。 來自日本的小貓熊「未來」於今年結束檢疫,正式加入臺北市立動物園小貓熊大家庭。

來自日本的小貓熊「未來」於今年結束檢疫,正式加入臺北市立動物園小貓熊大家庭。轉化喜愛之情為保育力量

諶亦聰分享,動物園的每一物種都有其重要性,其中受到大眾矚目並帶動觀光人潮的,便是1999年從澳洲庫倫賓野生動物保護區引進的無尾熊「派翠克」與「哈雷」,該年創下500萬人次參觀紀錄,其後如國王企鵝及黑腳企鵝、大貓熊「團團」與「圓圓」,也吸引無數大小朋友一睹風采,是許多台灣人共同的回憶。而本土物種如亞洲雲豹、亞洲黑熊及石虎等,也都受到不少動物園粉絲喜愛。

無論是人氣動物的粉絲,或是參觀動物園的遊客,都是動物園保育之路上的夥伴,不妨將對動物的喜愛化為支持的力量,展開「Devoting to Rewilding」的第一步。

【文・游如伶 攝影・詹德川、李智為 圖・臺北市立動物園】

邁向保育之路 回顧百年動物園(台北畫刊113年5月)

邁向保育之路 回顧百年動物園(台北畫刊113年5月)